Oyó tan cerca los disparos que sintió que le estaban perforando la espalda: el fuego recorriéndolo, despedazando su cuerpo. Pero no soltó la bolsa con los cuatro tacos. No quiso voltear. No quería. Volteó.

Lea: Malayerba: Rosario de oro

Dos años en la cárcel de Mazatlán habían bastado para que se regenerara. Era un raterillo. Un malandrín de poca monta. Primodelincuente. Pariente, le dijo por teléfono, me voy a alivianar, lo prometo, pero dame chamba en Culiacán.

Cumplió su sentencia y a las once de la mañana estaba afuera del penal. Fue a su casa. Pisa y corre: habló con su familia, se despidió y nutrió de ropa y algunos utensilios personales su mochila.

A las dos de la tarde ya estaba en la central. Sin comer, recién bañadito y recién desempacado de la peni. Ai muere. Ai muere. Se repitió, a rezos.

Agarró carretera en ese cajón rodante. Tres horas de camino, aire acondicionado deficiente y un calorón de cuarenta grados no lo detuvieron. Se sintió renovado, libre. Otra vida se le dibujó en la cara y le sonrió.

Llegó a la terminal de autobuses. Sobre el bulevar tomó un camión urbano que lo llevó hasta el centro. Y de ahí otro para la colonia Libertad. Tres horas y media cumplidas. Lo recibieron como héroe.

Dejó la mochila en uno de los sillones de la sala. Ahí traía todo el resto, lo que le quedaba. Se sentó en la mesa y sus parientes a su alrededor. No quiso comida ni nada. Agua y hablar, era su apetito. Hablar hasta desbordarse. Hablar y hablar. Desahogarse.

Contó que quería alejarse de sus amigos. La pandilla, a cambio de inmunidad, lo había delatado. La cárcel le dio dos años de encierro y reflexión. Y ahí estaba, intentando salvarse.

Pasaditas las seis protestaron las tripas. El estómago se sublevó: tengo hambre, voy por unos tacos. Su tío le explicó que a la vuelta, a dos cuadras, vendían de carne asada.

En una bolsa llevaba los tacos. Cuatro, con pepinos, rábanos y un recipiente pequeño con la salsa enchilosa. En otra bolsa agua de cebada. Caminaba campante. Vio a una pareja de jóvenes: ella sentada, con varios meses de embarazo, junto a él, en la banqueta de una casa.

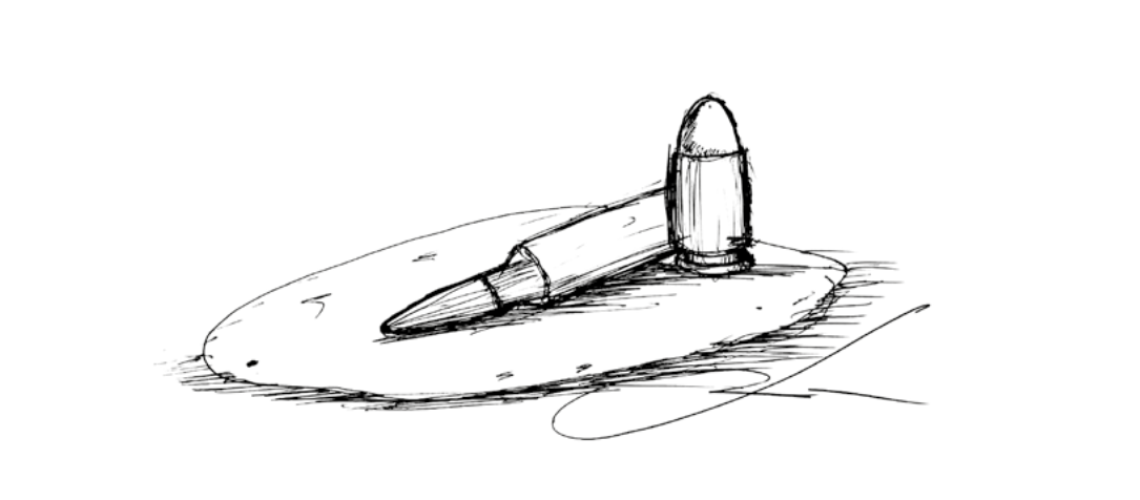

Los saludó con un buenas tardes y le respondieron. A los siete pasos escuchó el chillar de unas llantas por el frenón. Escuchó que se abrió una puerta, la del copiloto. Y luego el tableteo: ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.

Escuchó tan cerca los disparos del cuerno de chivo que los sintió en su cuerpo. No avanzó. Quedó petrificado cuando vio a la pareja tirada, ensangrentados. Miró al del fusil, que le apuntaba. Trac. Trac. Se le entrampó.

El sicario repartió sus miradas entre el fúsil y el único testigo. Flachazos. Él aprovechó y empezó a correr. Dio vuelta en la esquina. Se metió a una casa, hasta el patio. Tras él los matones. Brincó una cerca y alcanzó la otra calle.

Los cuatro tacos y la bolsa con el agua de cebada brincaban con él, zangoloteados: no los soltó durante la huida.

Como pudo llegó a la casa de sus parientes. Dejó la bolsa de tacos en la mesa. Recogió la mochila, que había permanecido ahí, intacta, en el sillón de la sala. Qué pasó, qué pasó. Oímos disparos. Qué pasó. Le insistían, a gritos, alterados.

No contestó. No dijo nada. Con la mochila al hombro tomó un camión al centro. De regreso. Había permanecido más tiempo en carretera que en esa casa, esa ciudad, a la que nunca más volvió. Ni por los tacos. Hasta la fecha.

Artículo publicado el 06 de agosto de 2023 en la edición 1071 del semanario Ríodoce.