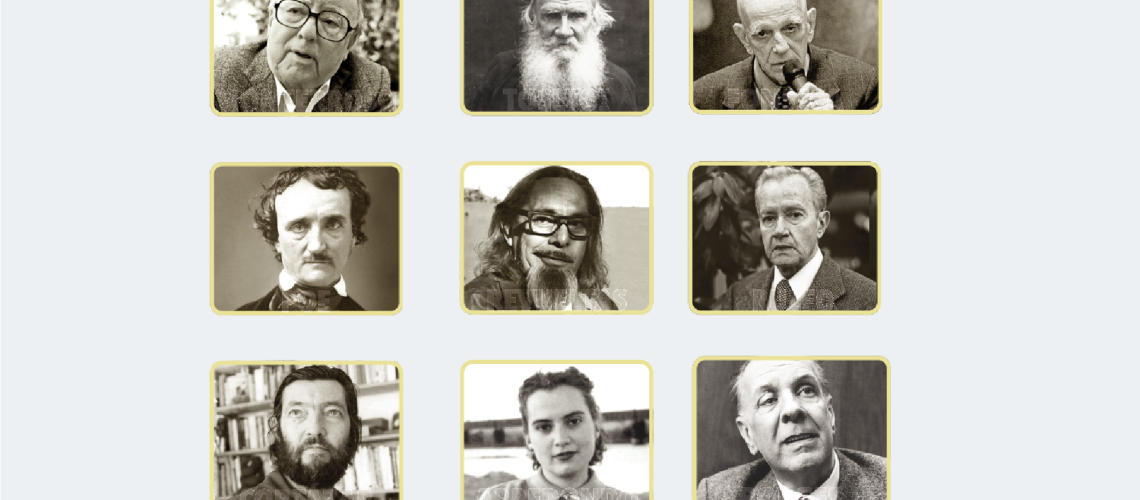

Ha de preguntarse quién es Betsy en el cuento de Rubem Fonseca, o si es cierto que, si matas una venada, como narra José Revueltas, puedes matar a los venaditos que se quedan como revoloteando a su lado cuando cae fulminada por el disparo. Mientras desentrañamos estas interrogantes, hay que ver cómo ese negro de Borges mata a Martín Fierro, un rival que espera pacientemente durante siete años mientras rasga su guitarra en un bar. Y espantarse ante el siniestro final del cuento de Edgar Allan Poe, o escuchar la voz de Cortázar —porque leer a Cortázar es como estar escuchando su voz de ultratumba—cuando habla con un fantasma que amenaza con tirarse al Sena por amor.

Fiel a su tradición, Ríodoce entrega a sus lectores una serie escogida de relatos que nos permita, aunque sea por unos momentos, quitar la mirada del trajinar cotidiano.

Completan la selección de historias nuestra Inés Arredondo con un hombre solo ante la muerte, el siempre sorprendente Augusto Monterroso que nos adelanta el eclipse, el maestro, clásico de clásicos, León Tolstoi repartiendo mil monedas de oro, y el más grande escritor de las letras mexicanas, el infaltable Juan Rulfo, sacando lumbre de los llanos.

Que las disfruten.

El eclipse

Augusto Monterroso

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo.

La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su

ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí,

sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante,

particularmente en el convento de Los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera

una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su

labor redentora.

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que

se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el

lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo.

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas.

Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas.

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura

universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se

esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel

conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida.

—Si me matáis —les dijo— puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus

ojos.

Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén.

Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre

vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol

eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin

prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares,

que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin

la valiosa ayuda de Aristóteles.

El retrato oval

Edgar Allan Poe

El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de

permitirme, malhadadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras, era

uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto

tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los apeninos, tanto en la

realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, el

castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos

instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente

amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su

decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban

cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda

clase, y de ellos pendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas

modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados, de gusto

arabesco. Produjéronme profundo interés, y quizá mi incipiente delirio fue la

causa, aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino

también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo

hacía inevitable; hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era

hora avanzada, encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado

de mi cabecera, y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo,

guarnecidas de festones, que rodeaban el lecho. Quíselo así para poder, al menos,

si no reconciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación

de estas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre

la almohada y que trataba de su crítica y su análisis.

Leí largo tiempo; contemplé las pinturas religiosas devotamente; las horas

huyeron, rápidas y silenciosas, y llegó la media noche. La posición del

candelabro me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el

sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el

libro. Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz

de sus numerosas bujías dio de pleno en un nicho del salón que una de las

columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi

envuelto en viva luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera.

Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y

cerré los ojos. ¿Por qué? no me lo expliqué al principio; pero, en tanto que mis

ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía

cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para

asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi

espíritu a una contemplación más fría y más serena. Al cabo de algunos

momentos, miré de nuevo el lienzo fijamente.

No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido; porque el primer rayo de

luz al caer sobre el lienzo, había desvanecido el estupor delirante de que mis

sentidos se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de

la vida.

El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente

de un retrato de medio cuerpo, todo en este estilo, que se llama, en lenguaje

técnico, estilo de viñeta; había en él mucho de la manera de pintar de Sully en sus

cabezas favoritas. Los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos,

pendíanse en la sombra vaga, pero profunda, que servía de fondo a la imagen. El

marco era oval, magníficamente dorado, y de un bello estilo morisco. Tal vez no

fuese ni la ejecución de la obra, ni la excepcional belleza de su fisonomía lo que

me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi

imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una

persona viva. Empero, los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del

marco, no me permitieron dudar ni un solo instante. Abismado en estas

reflexiones, permanecí una hora entera con los ojos fijos en el retrato. Aquella

inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer,

acabó por subyugarme. Lleno de terror y respeto, volví el candelabro a su

primera posición, y habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda

agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y

descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al

que marcaba el retrato oval, y leí la extraña y singular historia siguiente:

Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mala hora

amó al pintor y, se desposó con él.

Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus

amores; ella, joven, de rarísima belleza, todo luz y sonrisas, con la alegría de un

cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no

temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le

arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al

pintor hablar del deseo de retratarla. Mas era humilde y sumisa, y sentóse

pacientemente, durante largas semanas, en la sombría y alta habitación de la

torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso.

El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en

día.

Y era un hombre vehemente, extraño, pensativo y que se perdía en mil ensueños;

tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada

secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía para todos excepto

para él.

Ella, no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de

gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche

y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en

día tornábase más débil y desanimada. Y, en verdad, los que contemplaban el

retrato, comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del

genio del pintor, y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero, al fin,

cuando el trabajo tocaba a su término, no se permitió a nadie entrar en la torre;

porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su

trabajo, y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni aun para mirar el rostro de su

esposa. Y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo borrábanse de

las mejillas de la que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas

hubieron transcurrido, y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña,

sólo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó

aún, como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse. y entonces el

pintor dio los toques, y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que

había ejecutado; pero un minuto después, estremeciéndose, palideció

intensamente herido por el terror, y gritando con voz terrible:

“-¡En verdad esta es la vida misma!- Volvióse bruscamente para mirar a su bien

amada, … ¡estaba muerta!”

El río

(Final del juego, 1956)

Julio Cortázar

Y sí, parece que es así, que te has ido diciendo no sé qué cosa, que te ibas

a tirar al Sena, algo por el estilo, una de esas frases de plena noche, mezcladas

de sábana y boca pastosa, casi siempre en la oscuridad o con algo de mano o

de pie rozando el cuerpo del que apenas escucha, porque hace tanto que

apenas te escucho cuando dices cosas así, eso viene del otro lado de mis ojos

cerrados, del sueño que otra vez me tira hacia abajo. Entonces está bien, qué

me importa si te has ido, si te has ahogado o todavía andas por los muelles

mirando el agua, y además no es cierto porque estás aquí dormida y

respirando entrecortadamente, pero entonces no te has ido cuando te fuiste

en algún momento de la noche antes de que yo me perdiera en el sueño,

porque te habías ido diciendo alguna cosa, que te ibas a ahogar en el Sena, o

sea que has tenido miedo, has renunciado y de golpe estás ahí casi

tocándome, y te mueves ondulando como si algo trabajara suavemente en tu

sueño, como si de verdad soñaras que has salido y que después de todo

llegaste a los muelles y te tiraste al agua. Así una vez más, para dormir

después con la cara empapada de un llanto estúpido, hasta las once de la

mañana, la hora en que traen el diario con las noticias de los que se han

ahogado de veras.

Me das risa, pobre. Tus determinaciones trágicas, esa manera de andar

golpeando las puertas como una actriz de tournée de provincia, uno se

pregunta si realmente crees en tus amenazas, tus chantajes repugnantes, tus

inagotables escenas patéticas untadas de lágrimas y adjetivos y recuentos.

Merecerías a alguien más dotado que yo para que te diera la réplica, entonces

se vería alzarse a la pareja perfecta, con el hedor exquisito del hombre y la

mujer que se destrozan mirándose en los ojos para asegurarse el

aplazamiento más precario, para sobrevivir todavía y volver a empezar y

perseguir inagotablemente su verdad de terreno baldío y fondo de cacerola.

Pero ya ves, escojo el silencio, enciendo un cigarrillo y te escucho hablar, te

escucho quejarte (con razón, pero qué puedo hacerle), o lo que es todavía

mejor me voy quedando dormido, arrullado casi por tus imprecaciones

previsibles, con los ojos entrecerrados mezclo todavía por un rato las

primeras ráfagas de los sueños con tus gestos de camisón ridículo bajo la luz

de la araña que nos regalaron cuando nos casamos, y creo que al final me

duermo y me llevo, te lo confieso casi con amor, la parte más aprovechable de

tus movimientos y tus denuncias, el sonido restallante que te deforma los

labios lívidos de cólera. Para enriquecer mis propios sueños donde jamás a

nadie se le ocurre ahogarse, puedes creerme.

Pero si es así me pregunto qué estás haciendo en esta cama que habías

decidido abandonar por la otra más vasta y más huyente. Ahora resulta que

duermes, que de cuando en cuando mueves una pierna que va cambiando el

dibujo de la sábana, pareces enojada por alguna cosa, no demasiado enojada,

es como un cansancio amargo, tus labios esbozan una mueca de desprecio,

dejan escapar el aire entrecortadamente, lo recogen a bocanadas breves, y

creo que si no estaría tan exasperado por tus falsas amenazas admitiría que

eres otra vez hermosa, como si el sueño te devolviera un poco de mi lado

donde el deseo es posible y hasta reconciliación o nuevo plazo, algo menos

turbio que este amanecer donde empiezan a rodar los primeros carros y los

gallos abominablemente desnudan su horrenda servidumbre. No sé, ya ni

siquiera tiene sentido preguntar otra vez si en algún momento te habías ido, si

eras tú la que golpeó la puerta al salir en el instante mismo en que yo

resbalaba al olvido, y a lo mejor es por eso que prefiero tocarte, no porque

dude de que estés ahí, probablemente en ningún momento te fuiste del

cuarto, quizá un golpe de viento cerró la puerta, soñé que te habías ido

mientras tú, creyéndome despierto, me gritabas tu amenaza desde los pies de

la cama. No es por eso que te toco, en la penumbra verde del amanecer es casi

dulce pasar una mano por ese hombro que se estremece y me rechaza. La

sábana te cubre a medias, mis manos empiezan a bajar por el terso dibujo de

tu garganta, inclinándome respiro tu aliento que huele a noche y a jarabe, no

sé cómo mis brazos te han enlazado, oigo una queja mientras arqueas la

cintura negándote, pero los dos conocemos demasiado ese juego para creer en

él, es preciso que me abandones la boca que jadea palabras sueltas, de nada

sirve que tu cuerpo amodorrado y vencido luche por evadirse, somos a tal

punto una misma cosa en ese enredo de ovillo donde la lana blanca y la lana

negra luchan como arañas en un bocal. De la sábana que apenas te cubría

alcanzo a entrever la ráfaga instantánea que surca el aire para perderse en la

sombra y ahora estamos desnudos, el amanecer nos envuelve y reconcilia en

una sola materia temblorosa, pero te obstinas en luchar, encogiéndote,

lanzando los brazos por sobre mi cabeza, abriendo como en un relámpago los

muslos para volver a cerrar sus tenazas monstruosas que quisieran separarme

de mí mismo. Tengo que dominarte lentamente (y eso, lo sabes, lo he hecho

siempre con una gracia ceremonial), sin hacerte daño voy doblando los juncos

de tus brazos, me ciño a tu placer de manos crispadas, de ojos enormemente

abiertos, ahora tu ritmo al fin se ahonda en movimientos lentos de muaré, de

profundas burbujas ascendiendo hasta mi cara, vagamente acaricio tu pelo

derramado en la almohada, en la penumbra verde miro con sorpresa mi mano

que chorrea, y antes de resbalar a tu lado sé que acaban de sacarte del agua,

demasiado tarde, naturalmente, y que yaces sobre las piedras del muelle

rodeada de zapatos y de voces, desnuda boca arriba con tu pelo empapado y

tus ojos abiertos.

Betsy

Rubem Fonseca

Betsy esperó el regreso del hombre para morir.

Antes del viaje, él había notado que Betsy mostraba un apetito extraño. Después aparecieron otros síntomas, excesiva ingestión de agua, incontinencia urinaria. El único problema de Betsy era la catarata en uno de los ojos. A ella no le gustaba salir, pero antes del viaje había entrado inesperadamente con él en el elevador y pasearon por la orilla de la playa, algo que ella nunca había hecho.

El día que el hombre llegó, Betsy tuvo el desvanecimiento y permaneció sin comer, acostada en la cama con el hombre. Los especialistas que consultaron dijeron que no había nada que hacer. Betsy solo salía de la cama para beber agua.

El hombre permaneció con Betsy en la cama durante toda su agonía, acariciando su cuerpo, sintiendo con tristeza la flacura de sus piernas. El último día, Betsy, muy quieta, los ojos azules abiertos, clavó la mirada en el hombre con la misma mirada de siempre, que indicaba el alivio y el placer producidos por su presencia y sus caricias. Comenzó a temblar y él la abrazó con más fuerza. Al sentir sus miembros fríos, el hombre acomodó a Betsy en una posición más cómoda en la cama. Entonces ella extendió el cuerpo, como si se desperezara, y volvió la cabeza hacia atrás, en un gesto lleno de languidez. Después estiró el cuerpo aún más y suspiró, una exhalación fuerte. El hombre pensó que Betsy había muerto. Pero algunos segundos después emitió otro suspiro. Horrorizado por su meticulosa atención el hombre contó, uno a uno, todos los suspiros de Betsy. Con el intervalo de algunos segundos exhaló nueve suspiros iguales, con la lengua afuera, colgando de lado en la boca. Luego empezó a golpearse la barriga con los dos pies juntos, como lo hacía ocasionalmente, solo que con más violencia. Enseguida quedó inmóvil. El hombre pasó la mano con suavidad por el cuerpo de Betsy. Ella aflojó y estiró los miembros por última vez. Estaba muerta. Ahora, el hombre lo sabía, estaba muerta.

El hombre pasó la noche entera despierto al lado de Betsy, acariciándola con cuidado, en silencio, sin saber qué decir. Habían vivido juntos dieciocho años.

Por la mañana, la dejó en la cama y fue a la cocina y preparó un café. Fue a tomar el café a la sala. La casa nunca había estado tan vacía y triste.

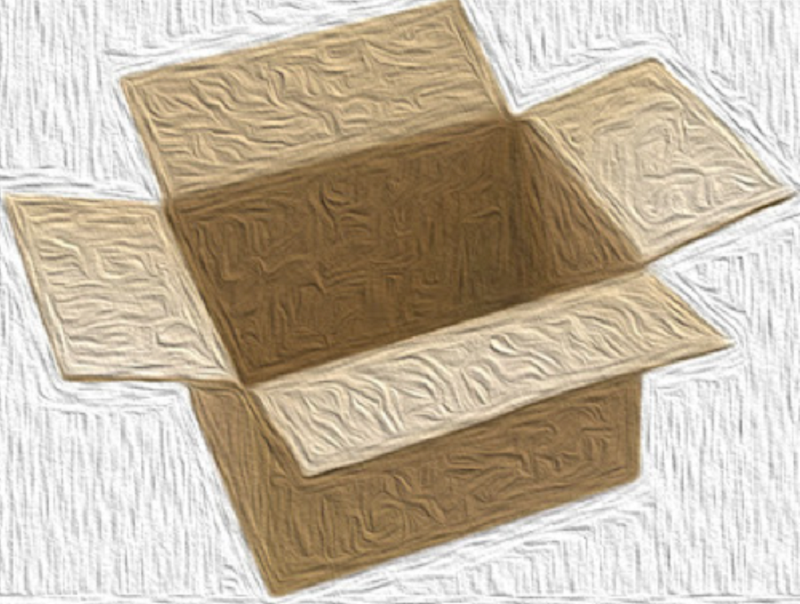

Por fortuna el hombre no había tirado la caja de cartón de la licuadora. Volvió al cuarto. Cuidadosamente, colocó el cuerpo de Betsy dentro de la caja. Con la caja bajo el brazo caminó hacia la puerta. Antes de abrirla y salir, se secó los ojos. No quería que lo vieran así.

Nos han dado la tierra

Juan Rulfo

Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros.

Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después; que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza.

Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca.

Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice:

—Son como las cuatro de la tarde.

Ese alguien es Melitón. Junto con él, vamos Faustino, Esteban y yo. Somos cuatro. Yo los cuento: dos adelante, otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo: “Somos cuatro”. Hace rato, como a eso de las once, éramos veintitantos, pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más que este nudo que somos nosotros.

Faustino dice:

—Puede que llueva.

Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos: “Puede que sí”.

No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera, y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar.

Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos. Pero no hay ninguna más. No llueve. Ahora si se mira el cielo se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed.

¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, eh?

Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Se me ocurre eso. De haber llovido quizá se me ocurrieran otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho, no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover.

No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni pájaros. No hay nada. A no ser unos cuantos huizaches trespeleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas; a no ser eso, no hay nada.

Y por aquí vamos nosotros. Los cuatro a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina.

Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con “la 30” amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río, y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina.

Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Sólo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros, y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tapetate para que la sembráramos.

Nos dijeron:

—Del pueblo para acá es de ustedes.

Nosotros preguntamos:

—¿El Llano?

—Sí, el llano. Todo el Llano Grande.

Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos. Que queríamos lo que estaba junto al río. Del río para allá, por las vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. No este duro pellejo de vaca que se llama Llano.

Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo:

—No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos.

—Es que el llano, señor delegado…

—Son miles y miles de yuntas.

—Pero no hay agua. Ni siquiera para hacer un buche hay agua.

—¿Y el temporal? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran.

—Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del Llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla y ni aun así es positivo que nazca nada; ni maíz ni nada nacerá.

—Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora váyanse. Es al latifundio al que tienen que atacar, no al Gobierno que les da la tierra.

—Espérenos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el Centro. Todo es contra el Llano… No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho… Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos…

Pero él no nos quiso oír.

Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí. Ni zopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera; tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando.

Melitón dice:

—Esta es la tierra que nos han dado.

Faustino dice:

—¿Qué?

Yo no digo nada. Yo pienso: “Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. El calor, que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos.”

Melitón vuelve a decir:

—Servirá de algo. Servirá, aunque sea para correr yeguas.

—¿Cuáles yeguas? —le pregunta Esteban.

Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla, me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo, y debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina.

Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto:

—Oye, Teban, ¿de dónde pepenaste esa gallina?

—Es la mía— dice él.

—No la traías antes. ¿Dónde la mercaste, eh?

—No la merqué, es la gallina de mi corral.

—Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no?

—No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer; por eso me la traje. Siempre que salgo lejos cargo con ella.

—Allí escondida se te va a ahogar. Mejor sácala al aire.

Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice:

—Estamos llegando al derrumbadero.

Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato, para no golpearle la cabeza contra las piedras.

Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mulas lo que bajara por allí; pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta. Después de venir durante once horas pisando la dureza del Llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra.

Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta.

Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros, y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos.

Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla, y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites.

—¡Por aquí arriendo yo!— nos dice Esteban.

Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo.

La tierra que nos han dado está allá arriba.

El fin

(Artificios, 1944;

Ficciones, 1944)

Jorge Luis Borges

Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de

junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de

pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente…

Recobró poco a poco la realidad, las cosas cotidianas que ya no

cambiaría nunca por otras. Miró sin lástima su gran cuerpo inútil, el poncho

de lana ordinaria que le envolvía las piernas. Afuera, más allá de los

barrotes de la ventana, se dilataban la llanura y la tarde; había dormido,

pero aún quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo tanteó dar

con un cencerro de bronce que había al pie del catre. Una o dos veces lo

agitó; del otro lado de la puerta seguían llegándole los modestos acordes. El

ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de

cantor y que había desafiado a otro forastero a una larga payada de

contrapunto. Vencido, seguía frecuentando la pulpería, como a la espera de

alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar;

acaso la derrota lo había amargado. La gente ya se había acostumbrado a

ese hombre inofensivo. Recabarren, patrón de la pulpería, no olvidaría ese

contrapunto; al día siguiente, al acomodar unos tercios de yerba, se le había

muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla. A fuerza de

apiadarnos de las desdichas de los héroes de las novelas concluimos

apiadándonos con exceso de las desdichas propias; no así el sufrido

Recabarren, que aceptó la parálisis como antes había aceptado el rigor y las

soledades de América. Habituado a vivir en el presente, como los animales,

ahora miraba el cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna era señal de

lluvia.

Un chico de rasgos aindiados (hijo suyo, tal vez) entreabrió la puerta.

Recabarren le preguntó con los ojos si había algún parroquiano. El chico,

taciturno, le dijo por señas que no; el negro no cantaba. El hombre postrado

se quedó solo; su mano izquierda jugó un rato con el cencerro, como si

ejerciera un poder.

La llanura, bajo el último sol, era casi abstracta, como vista en un

sueño. Un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete, que

venía, o parecía venir, a la casa. Recabarren vio el chambergo, el largo

poncho oscuro, el caballo moro, pero no la cara del hombre, que, por fin,

sujetó el galope y vino acercándose al trotecito. A unas doscientas varas

dobló. Recabarren no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse, atar el caballo

al palenque y entrar con paso firme en la pulpería.

Sin alzar los ojos del instrumento, donde parecía buscar algo, el negro

dijo con dulzura:

—Ya sabía yo, señor, que podía contar con usted.

El otro, con voz áspera, replicó:

—Y yo con vos, moreno. Una porción de días te hice esperar, pero aquí

he venido.

Hubo un silencio. Al fin, el negro respondió:

—Me estoy acostumbrando a esperar. He esperado siete años.

El otro explicó sin apuro:

—Más de siete años pasé yo sin ver a mis hijos.

Los encontré ese día y no quise mostrarme como un hombre que anda

a las puñaladas.

—Ya me hice cargo —dijo el negro—. Espero que los dejó con salud.

El forastero, que se había sentado en el mostrador, se rio de buena

gana. Pidió una caña y la paladeó sin concluirla.

—Les di buenos consejos —declaró—, que nunca están de más y no

cuestan nada. Les dije, entre otras cosas, que el hombre no debe derramar la

sangre del hombre.

Un lento acorde precedió la respuesta de negro:

—Hizo bien. Así no se parecerán a nosotros.

—Por lo menos a mí —dijo el forastero y añadió como si pensara en voz

alta—: Mi destino ha querido que yo matara y ahora, otra vez, me pone el

cuchillo en la mano.

El negro, como si no lo oyera, observó:

—Con el otoño se van acortando los días.

—Con la luz que queda me basta —replicó el otro, poniéndose de pie.

Se cuadró ante el negro y le dijo como cansado:

—Deja en paz la guitarra, que hoy te espera otra clase de contrapunto.

Los dos se encaminaron a la puerta. El negro, al salir, murmuró:

—Tal vez en éste me vaya tan mal como en el primero.

El otro contestó con seriedad:

—En el primero no te fue mal. Lo que pasó es que andabas ganoso de

llegar al segundo.

Se alejaron un trecho de las casas, caminando a la par. Un lugar de la

llanura era igual a otro y la luna resplandecía. De pronto se miraron, se

detuvieron y el forastero se quitó las espuelas. Ya estaban con el poncho en

el antebrazo, cuando el negro dijo:

—Una cosa quiero pedirle antes que nos trabemos. Que en este

encuentro ponga todo su coraje y toda su maña, como en aquel otro de hace

siete años, cuando mató a mi hermano.

Acaso por primera vez en su diálogo, Martín Fierro oyó el odio. Su

sangre lo sintió como un acicate. Se entreveraron y el acero filoso rayó y

marcó la cara del negro.

Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo; nunca lo

dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos

pero es intraducible como una música… Desde su catre, Recabarren vio el

fin. Una embestida y el negro reculó, perdió pie, amagó un hachazo a la cara

y se tendió en una puñalada profunda, que penetró en el vientre. Después

vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó.

Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón

ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para

atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el

otro: no tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre.

El hombre en la noche

Inés Arredondo

De pie, a mitad de la ciudad, a mitad de la calle, el hombre se siente a sí mismo. Llueve y una cortina de lágrimas lo envuelve: algo llora sobre su existencia, sobre su pensamiento, sobre su corazón. No es posible escuchar sino los pasos en sordina de la lluvia. La gran ciudad, avergonzada, calla, las luces de los coches lamen sus ojos al pasar cansadas y artificiales y él cree que lo miran cientos de cortesanos. Los edificios se levantan tiesos y grises, como los amigos; los árboles no son sino fantasmas que han venido de los bosques a aumentar la desolación; el suelo mojado, tendido a sus pies, remeda grotescamente al cielo y a las luces. Y el amor se ha quedado atrás, en la carcajada estridente de una muchacha.

De pie, el hombre siente a la noche sobre su frente de piedra. Entre sus dientes de luna repta el frío del espanto y se va quedando mudo, único en su soledad, en medio del silencio cósmico…

Se repite que es panteísta sólo para recordar a Dios, pero de su alma seca se escapa la esencia de las cosas, los signos del amor se enturbian ante sus pupilas dilatadas, y entonces Dios es frío como la lluvia, venal como las luces e insondable como la noche… Solamente sabe que Dios no es padre y que la eternidad se tiende ante el hombre como una espantosa lengua oscura.

De pie, el hombre intenta pensar en su madre. La llama desesperadamente en un grito que se quiebra en el final de la calle, y entonces puede entreverla, crucificada por sus palabras en el cielo tembloroso que han dibujado sus labios. Sí, es ella, ante el Cristo agonizante, ella con sus ojos doloridos y sus llagadas manos nazarenas. ¡Es ella: la madre!

Pero tiene que cerrar los ojos para no mirarla más: ¡cómo ofenderla contemplándola a la luz desvergonzada de un farol? Le hace falta la luna para que ilumine las suaves facciones de su afecto… pero Artemisa, egoísta como todas las vírgenes, se ha marchado y la lluvia se ríe de él y de su esfuerzo por encontrarla. Y… ¿por qué la madre en cruz necesita, cada vez más, de la diosa pagana?…

Pero ya la madre no importa, la lluvia no importa, ya las luces no importan: ante el hombre está desnuda la noche.

El lucero cabalgaba sobre la espalda de la tarde, pero la tarde, asustada, saltó la cerca del horizonte y el lucero se apagó de frío entre las fauces de la oscuridad… ¿En dónde están las cenizas del lucero?… Cierto que sobre su muerte lloró el cielo, mas a las nubes las ahogó lo negro y la lluvia no es ahora sino una treta de misterio.

El hombre ya no tiene sangre, por sus venas circula el aliento de la noche y la noche es la boca de la muerte: el hombre se ha quedado solo ante la muerte… Allá, al final de la calle, está su vientre insondable. Ella lo liberará de sí mismo y de las obsesionantes luces, ella es quizá todo lo que tiene… quizá allí estén la verdad y el amor. Ella lo llama. Lo hipnotiza con el suave redoble del agua. El hombre está solo ante la muerte. Va a empezar a caminar, pero entonces siente en las ideas confusas de su mente, en las razones vagas de su sangre, que no puede morir, y se queda, sigue, a mitad de la calle, a mitad de la noche, a mitad de la soledad, de pie.

La venadita

José Revueltas

Para Olivia

Los ojos de la madre se abrieron con angustiosa intensidad, mientras aspiraba el olor de los pastizales remotos que el aire conducía justamente a ese sitio donde era posible precisar su fuego, el blanco tono de sus llamas. El viejísimo saurio muerto, con la cabeza llena de piedras, era del todo indiferente, a punto de desaparecer en definitiva, con ramas y piedras en la cabeza, nostálgico, sin embargo, por aquellas edades antiguas que no volverían más. En los burros hay también esos ojos de pureza terrible. Los abrió para tomar con ellos toda la llanura, para tenerse de los huizaches y que éstos, humildes y furiosos como son, la protegieran, humildes y con las uñas, con los dientes de polvo duro. De aquello negro y quemado se levantarían yerbitas dulces, allá a lo lejos, donde ahora soplaba el viento, increíblemente de un color claro, yerbitas casi de agua. Los abrió con toda la desesperación que pudo encontrar en su espíritu. Iba hacia aquel sórdido animal muerto que tenía en la cabeza peñascos anteriores al diluvio. Hacia aquel animal frío e indiferente del cual acaso pudiesen partir sollozos prolongados, de compasión inmóvil, también anterior al diluvio. —A ella. Te digo que a ella. Los burros igualmente: una pureza sin límites, santa y pura, una pureza llena de pensamientos. Son como dos lagos donde caben tantas cosas, ríos enteros y hombres a su vez, que gritan. Igualmente, el paisaje completo, sin faltar nada, como hoy mismo, sin faltar el animal viejísimo, entrando cada vez más, más próximo a cada minuto. Abiertos hasta llegar a ese pavor callado y fino. Pensaría el saurio en su antigua propiedad, en aquella habitación tan amplia. Hoy horriblemente viejo como era. —Te digo que a ella hay que tirarle…Los ojos de la madre se abrieron como para devorar el mundo. El mundo entero estaba ahí, en sus ojos, llenos de casas, de ciudades, de hombres con espuma. Las esposas aguardaban ahí a tibios esposos muertos. En la ciudad había un silencio, en toda la ciudad, como una gran esfera y las madres se mostraban sin brazos. Todo el dolor del mundo. Pensaba el saurio en su antigüedad de ser vivo, antes de que solamente tuviese esta cresta de peñascos, cuando aún podía moverse. Había antes una turba acogedora, el primer hogar, el primer sitio. Vino entonces la muerte y de todo eso lejanísimo y anterior, hasta contar mil, sólo restaban las piedras sobre su cabeza, sobre su lomo, como una memoria dura y quieta. La madre abrió los ojos en la huida y éstos se le desparramaron por todo el cuerpo. En la huida, también, aspiró nuevamente el aire del pastizal, un aire tan grande: allá, el fuego blanco para que después crecieran las yerbitas. Por todo el cuerpo, en su sed de salvación y de encontrar refugio junto al viejo animal prehistórico. Entonces la envolvieron como una vestidura limpia. —¡Córtale! ¡Que no se vaya para el cerro! Tal vez el viejo saurio quiso moverse, pero no pudo, pues lo sujetaba aquel sueño que había nacido muchos siglos antes de todas las cosas. Oiría tal vez el ruido. Los pequeños hijos danzaron un minuto en torno de ella, con flexiones graciosas, brincando, atados en su derredor por el anillo del aire, sin poder abandonarla jamás. La creyeron dormida, aunque ya su alma estaba con los ángeles del cielo. Entonces ellos también sintieron aquel mismo golpe acariciador, seco, brusco y dulce, del disparo. —Sí —dijo el cazador a su compañero—, cuando mata uno en primer lugar a la venada, después puede matar a las crías, porque ahí se quedan junto a ella…El sol caía de filo sobre sus cabezas.

El zorro es más sabio

Augusto Monterroso

Un día que el Zorro estaba muy aburrido y hasta cierto punto melancólico y sin dinero, decidió convertirse en escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente, pues odiaba ese tipo de personas que dice voy a hacer esto o lo otro y nunca lo hacen.

Su primer libro resultó muy bueno, un éxito; todo el mundo lo aplaudió, y pronto fue traducido (a veces no muy bien) a los más diversos idiomas.

El segundo fue todavía mejor que el primero, y varios profesores norteamericanos de lo más granado del mundo académico de aquellos remotos días lo comentaron con entusiasmo y aun escribieron libros sobre los libros que hablaban de los libros del Zorro. Desde ese momento el Zorro se dio con razón satisfecho, y pasaron los años y no publicaba otra cosa. Pero los demás empezaron a murmurar y a repetir “¿Qué pasa con el Zorro?”, y cuando lo encontraban en los cocteles puntualmente se le acercaban a decirle tiene usted que publicar más.

—Pero si ya he publicado dos libros— respondía él con cansancio.

—Y muy buenos -le contestaban—; por eso mismo tiene usted que publicar otro.

El Zorro no lo decía, pero pensaba: “En realidad lo que estos quieren es que yo publique un libro malo; pero como soy el Zorro, no lo voy a hacer.”

Y no lo hizo.

Mil monedas de oro

León Tolstoi

Un hombre rico quiso repartir mil monedas de oro a los pobres, pero como no sabía a cuáles pobres debía darlas, fue en busca de un sacerdote, y le dijo:

—Deseo dar mil monedas de oro a los pobres, mas no sé a quiénes. Tomad el dinero y distribuidlo como queráis.

El sacerdote le respondió:

—Es mucho dinero, y yo tampoco sé a quiénes darlo, porque acaso a unos daría demasiado y a otros muy poco. Decidme a cuáles pobres es preciso dar vuestro dinero y qué cantidad a cada uno.

El rico concluyó:

—Si no sabéis a quién dar este dinero, Dios lo sabrá: dadlo al primero que llegue.

En la misma parroquia vivía un hombre muy pobre, que tenía muchos hijos y que estaba enfermo y no podía trabajar. Este pobre leyó un día en los Salmos: «Yo fui joven y he llegado a viejo, y no he visto nunca a un justo desamparado y a sus hijos reducidos a mendigar».

Pensó el pobre:

«¡Ay, de mí!, estoy abandonado de Dios, y, sin embargo, no he hecho nunca mal a nadie… Iré en busca del sacerdote y le preguntaré cómo es posible se encuentre una mentira semejante en las Escrituras.»

Y salió en busca del sacerdote; y al presentarse, el sacerdote se dijo:

«Este pobre es el primero que llega: le daré las mil monedas de oro del rico.»

El perro muerto

León Tolstoi

Jesús llegó una tarde a las puertas de una ciudad e hizo adelantarse a sus discípulos para

preparar la cena. Él, impelido al bien y a la caridad, internose por las calles hasta la plaza

del mercado.

Allí vio en un rincón algunas personas agrupadas que contemplaban un objeto en el suelo, y

acercose para ver qué cosa podía llamarles la atención.

Era un perro muerto, atado al cuello por la cuerda que había servido para arrastrarle por el

lodo. Jamás cosa más vil, más repugnante, más impura se había ofrecido a los ojos de los

hombres.

Y todos los que estaban en el grupo miraban hacia el suelo con desagrado.

—Esto emponzoña el aire -dijo uno de los presentes.

—Este animal putrefacto estorbará la vía por mucho tiempo -dijo otro.

–Miren su piel -dijo un tercero-; no hay un solo fragmento que pudiera aprovecharse para

cortar unas sandalias.

—Y sus orejas -exclamó un cuarto— son asquerosas y están llenas de sangre.

—Habrá sido ahorcado por ladrón -añadió otro.

Jesús los escuchó, y dirigiendo una mirada de compasión al animal inmundo:

—¡Sus dientes son más blancos y hermosos que las perlas! -dijo.

Entonces el pueblo, admirado, volviose hacia Él, exclamando:

—¿Quién es este? ¿Será Jesús de Nazaret? ¡Solo Él podría encontrar de qué condolerse y

hasta algo que alabar en un perro muerto…!

Y todos, avergonzados, siguieron su camino, prosternándose ante el Hijo de Dios.

Artículo publicado el 24 de marzo de 2024 en la edición 1104 del semanario Ríodoce.